《開箱大麥影像工作室》麥覺明縱情山林 深耕台灣誌

記者傅茗渝/專題報導、攝影

麥覺明拍攝《MIT台灣誌》走訪台灣各大奇景。(大麥影像工作室提供)

麥覺明拍攝《MIT台灣誌》走訪台灣各大奇景。(大麥影像工作室提供)

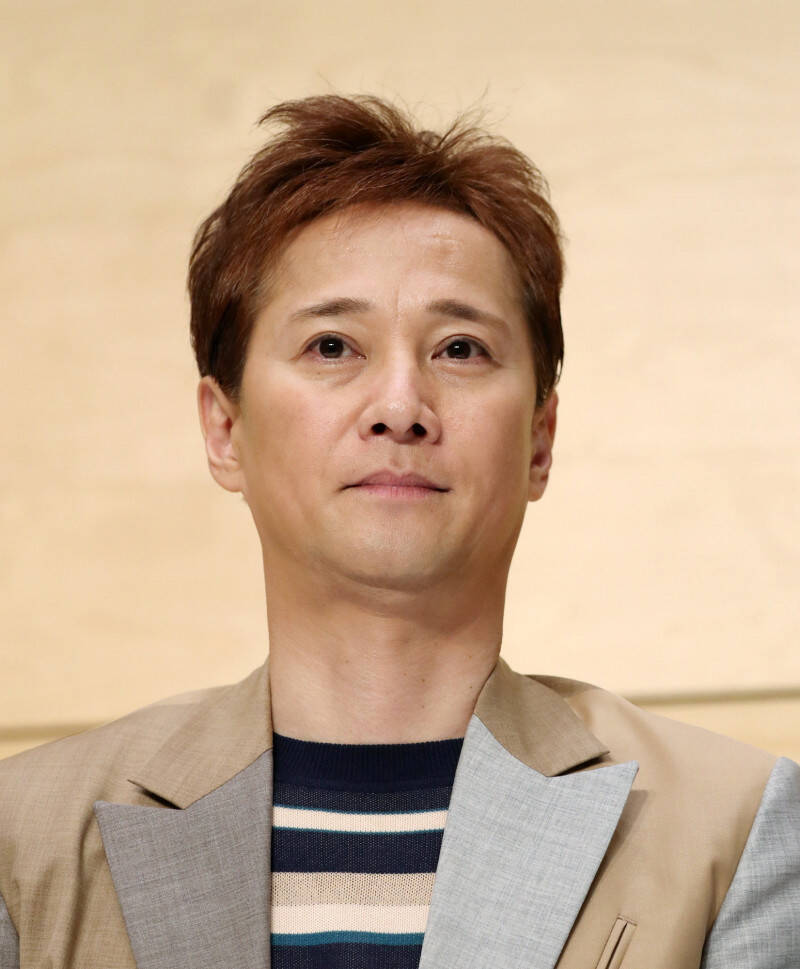

金鐘導演麥覺明寄情山林,用影像記錄一篇篇獻給台灣生態的情詩,自由時報這次造訪大麥影像傳播工作室,入口處映入眼簾的「玉山北峰1號」門牌,是工作室的標誌性象徵,成為麥覺明每每踏足他方的起點代表。

麥覺明特別複製了『玉山北峰1號』門牌當作工作室精神指標。(記者傅茗渝攝)

麥覺明特別複製了『玉山北峰1號』門牌當作工作室精神指標。(記者傅茗渝攝)

玉山北峰1號 不變的門牌

《MIT台灣誌》2002年開播,第一集題材選定了海拔三千多公尺的玉山北峰氣象站,當年第一代主持人陳昇夥同鄒族朋友登上玉山北峰,親自替氣象站掛上門牌。對「麥導」麥覺明及團隊而言,這是一座有象徵意義的山峰,也是一段重要的里程碑,「我們特別複製了『玉山北峰1號』門牌,不管我們辦公室搬到哪,這都是我們不變的門牌,是我們的招牌。」

麥導此後擦亮了《MIT台灣誌》的招牌,成為山林主持界第一把交椅。踏入工作室之際,目光自然被幾座金鐘獎座吸引,問起麥導最難忘的奪獎時刻?他拿起了人生第一座金鐘獎,表示2006年《台灣古道誌》拿獎很有意義,「那年金鐘有別以往移師高雄舉辦,我覺得好像老天自有安排,讓我回到了自己的家鄉得獎。」

紀錄片《黑熊來了》獲美國休士頓影展紀錄長片「評審團特別獎」、《山椒魚來了》拿下台北電影節觀眾票選獎,麥覺明開心拿著紀錄片玩偶。(記者傅茗渝攝)

紀錄片《黑熊來了》獲美國休士頓影展紀錄長片「評審團特別獎」、《山椒魚來了》拿下台北電影節觀眾票選獎,麥覺明開心拿著紀錄片玩偶。(記者傅茗渝攝)

除了《MIT台灣誌》連獲金鐘外,團隊也曾憑藉紀錄片《黑熊來了》奪下美國休士頓影展紀錄長片「評審團特別獎」;而《山椒魚來了》突破主流片重圍,拿下台北電影節觀眾票選獎更令他喜出望外。

各界愛山人支持 團隊前進動力

麥導直呼得獎背後的功臣來自各界支持,他細數工作室內擺放的各式感謝狀;看著一疊疊學生的觀片心得,裡頭一字一句寫下對於環境啟發,欣慰地說這些都是團隊前進的動力,「我們的影片能影響一群人,種下對台灣山林的認識,成為大家支撐的力量。」

大麥工作室放滿拍攝器具,因為不同題材有相對應器材選擇。(記者傅茗渝攝)

大麥工作室放滿拍攝器具,因為不同題材有相對應器材選擇。(記者傅茗渝攝)

而近年山林議題走入大眾視線,早前停刊的台灣山岳雜誌在2020年重新復出,首先找來麥導擔任封面人物,大篇幅介紹他與山林間的動人日記,也足見麥導對於山林紀錄的貢獻,在愛山之人眼中有目共睹。

成大EMBA社團送上「麥覺明的百岳地圖」,他希望有生之年完成百岳目標。(記者傅茗渝攝)

成大EMBA社團送上「麥覺明的百岳地圖」,他希望有生之年完成百岳目標。(記者傅茗渝攝)

攝影設備砸重金 打包海陸空

走進工作室內部,還能發現一房價值連城的攝影設備,麥導表示現在拍攝立體化,海陸空各類拍攝器材相比過往要多。他特地展示了一個細長鏡頭,透露過去拍《山椒魚來了》繁殖產卵時,全靠這顆鏡頭去捕捉微觀畫面。不過他坦言裝備一多,出包可就難收拾,過去團隊曾在武陵農場弄丟記憶卡,後來緊急聯絡當地耆老連夜幫忙,最後終於在路邊成功尋回,心情可說是經歷一陣峰迴路轉。

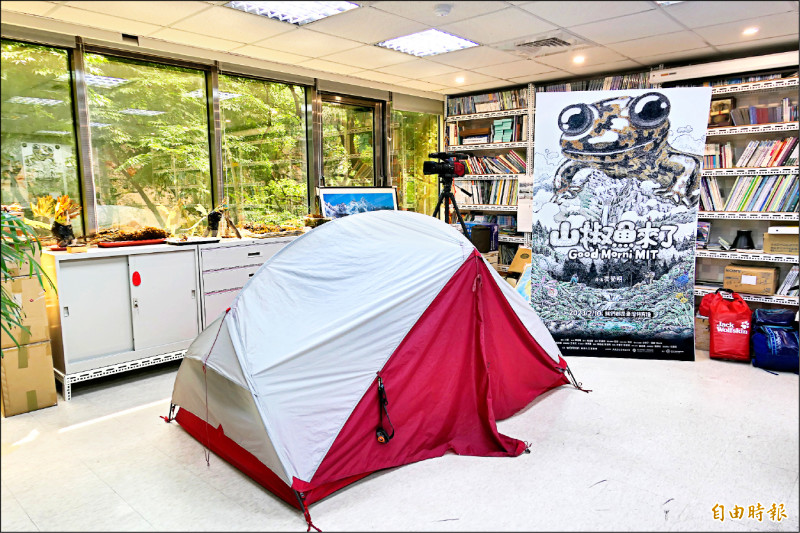

而面對可遇不可求的自然生態時,麥導經常包包背著,就跟著學者、耆老連夜上山,還在工作室裡搭起帳篷。但凡工作到沒日沒夜時,簡單的地鋪成為暫時放鬆的一片天地,還因此成為許多南部山友的「中繼站」。至於中繼站的補充品,則仰賴奔走全台結交的好人脈,麥導拿出一箱剛從屏東寄來的芒果熱情分送,笑說工作室經常收到農友贈禮,吃都吃不完。盛情難卻的他,只能用鏡頭加倍奉還這片土地。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接