《嶼光同塵》紀錄與光工作的人 追隨光與無光的歷程

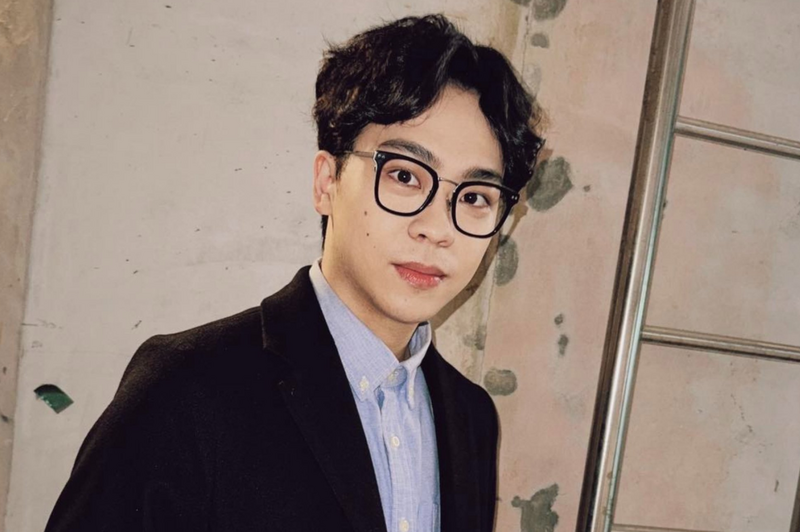

〔記者李紹綾/台北報導〕導演張皓然曾獲多項攝影大獎,近期推出《嶼光同塵》紀錄片,從攝影師角度,結合紀實影像、舞蹈影片、環境劇場等,呈現複合實驗的紀錄風格;片中除了追尋美好的光,也從農業的角度、宇宙的角度來審視光的存在,探討光影與人類文明的關係。

張皓然坦言,自己是「與光工作的人」,對於光與人如何和平共處產生疑問,於是選擇由「光」為主題出發,片中紀錄北極圈的極光、印度恆河的日出、北海的古老帆船、東加群島的海洋、台東池上的溪流與水田、合歡山雲海司馬庫斯星空等等絕美風景,張皓然發現大自然的「光」不只關乎美,更關乎世界廣大的生息。

美學家蔣勳於該片中提出自然光和作物之間的關係,他說:「如果燈光一直照著,作物晚上無法休息,就無法產出最好的池上米。」當地居民於是設計出一條完全沒有燈光照明的天堂路,降低作物的夜晚光照。照明設計師周鍊在踏查台北植物園的過程中,與眾人分享燈光設計的基本原則,說明光與生活、建築之間的關係,周鍊表示:「當我們感受到光的力量,調整及創造環境,讓光的視覺功能及心理需求合而為一,這就是我們追求的境界。」

閃爍的霓虹燈、招牌於都市林立,過多的光害與噪音,容易使人的情緒暴躁,張皓然透露,長期暴露在夜晚通亮的現代城市中,暗視覺已疲勞無法作用,影響眼睛對光的感受。「連江縣光害管制自治條例」通過後,馬祖成了全國第一個立法管制光害的縣市,遊客將可欣賞不受光害影響的藍眼淚,對此,張皓然也表示讚許,他說:「馬祖過去因實施戰地政務具有燈火管制,時光流轉如今立法保護環境中的『暗』,別具意義。」

台灣暗空協會長期推動友善光環境城市,關注溫柔照明及暗夜保護,希望人們欣賞光的美好與精彩,更要能體會暗為主體的真實狀態,理事長林正修在片中便提及:「宇宙有96%是暗能量,肉眼能看到的都是少部分,如果能謹記這點,對於自己有限的存在,便會了然。」

「與光工作的人,是光的追隨者,同時也是「無光」的追隨者。」張皓然希望透過《嶼光同塵》帶領觀眾更深入了解光與人類並存的關係,重新思考光的功能與需求,也許長期接受光刺激的眼睛,透過適當的休息,更能感知我們所不曾看過的世界。

《嶼光同塵》將於12月24日週五晚間十點在公視頻道播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡