勿讓文化成遺址 資深攝影盼活化澎湖石滬漁業

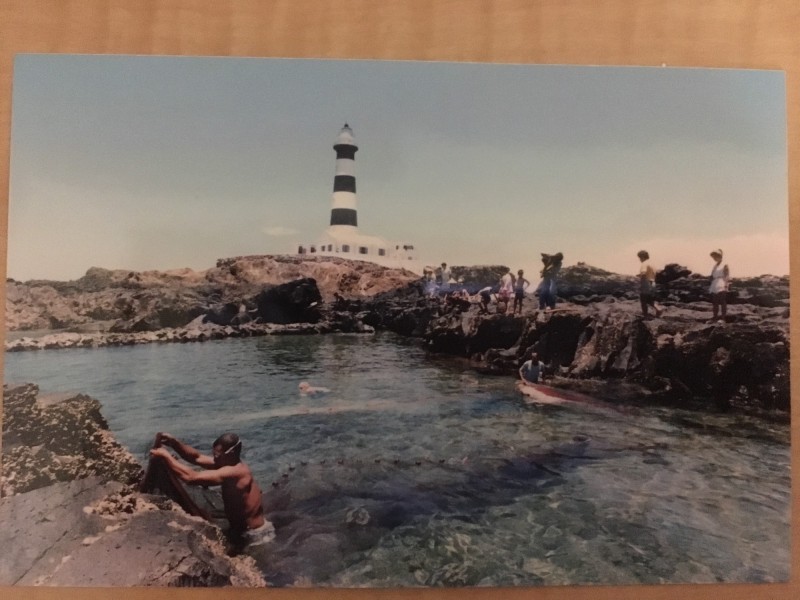

「大滬」面積約2000平方公尺,形狀約略為直徑50公尺的圓形,位於目斗嶼附近。(周嘉華提供)

「大滬」面積約2000平方公尺,形狀約略為直徑50公尺的圓形,位於目斗嶼附近。(周嘉華提供)

〔記者楊明怡/台北報導〕澎湖第二次博弈公投將於週末舉行,正反雙方嚴陣以待,贊成設置賭場的澎湖國際化推動聯盟昨天舉辦「進步大遊行」,反賭陣營14日晚間辦「不要說再見」音樂會;曾深入澎湖35島嶼采風的資深攝影師周嘉華則認為,在澎湖做BOT有很多需要解決的問題,有心建設澎湖,或維持澎湖美麗風情的企業或基金會,不妨先投入石滬漁業文化復原,否則「台灣最獨特的文化就要慢慢變成遺址了」!

30多年前,漁民至石滬工作還會穿手工製草鞋,編製草鞋甚至是澎湖婦女必備的技藝之一。(周嘉華提供)

30多年前,漁民至石滬工作還會穿手工製草鞋,編製草鞋甚至是澎湖婦女必備的技藝之一。(周嘉華提供)

「澎湖是『世界最美麗海灣組織』(The Most Beautiful Bays in the World,MBBW)正式成員,石滬是澎湖海灣的一部分,美麗的景色加上活的文化,層次就更高,因為觀光、游泳等活動大家都有,石滬文化卻很少見,很多地方可以張網捕魚,海灣卻不像澎湖那樣美!」

周嘉華回憶,前馬公市長蘇崑雄家族在1977年夏天投資開發了澎湖第一艘遊艇,名為「海洋壹號」,他因此首度踏足澎湖,後來前前後後去了50多次,儘管如此,要拍到石滬捕魚文化仍不容易,「七美的石滬是造型、觀賞用的,誰都可以去拍,我30多年前獨家攝影到吉貝嶼附近漁民在石滬捕魚的過程,是澎湖縣政府、澎管處,甚且中央研究院團隊都未曾真正詳述的!」

至石滬工作的標準裝束,周嘉華攝於1985年。 (周嘉華提供)

至石滬工作的標準裝束,周嘉華攝於1985年。 (周嘉華提供)

據文化部文化資產局2008年登錄為文化景觀的「吉貝石滬群」資料,至2007年,吉貝有103口石滬(全澎湖縣約580多口),有「石滬的故鄉」之稱。周嘉華說,他1985年拍到的石滬捕魚過程,地點是吉貝最大的石滬「大滬」,大滬由14個「股東」組成,「但他們會把捕得的漁獲分成15份,一份給當地漁民的信仰中心武聖殿。」由此可看出澎湖石滬在經濟、社會、文化方面的特殊地位。

周嘉華認為,澎湖是全年都適合遊覽的美麗群島,以BOT方式建立賭場,能不能成還在未定之天,呼籲有心保留澎湖純樸風光的企業或基金會,先投入石滬文化復原,「不是要一座參觀用的文化館,也不是一口觀賞、拍照用的石滬,要復原活的、有人捕魚、連帶所有手製工業的石滬文化,趁海域還在,石滬遺址也在的時候投入,石滬文化復原後,對澎湖觀光會很有幫助!」

澎湖吉貝嶼四周石滬的工作情形,周嘉華攝於1985年。(周嘉華提供)

澎湖吉貝嶼四周石滬的工作情形,周嘉華攝於1985年。(周嘉華提供) 澎湖四面環海,居民多以漁業維生,圖為收獲後漁戶在家門口曬丁香魚乾的景象。(周嘉華/提供)

澎湖四面環海,居民多以漁業維生,圖為收獲後漁戶在家門口曬丁香魚乾的景象。(周嘉華/提供)