您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】管教的甜蜜歲月─上

◎芙洛兒.雅埃吉

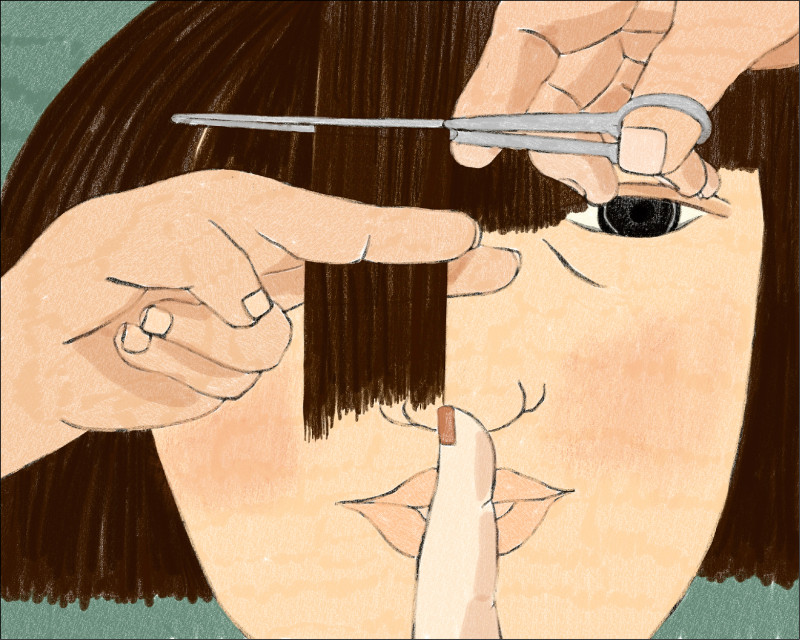

譯◎宋偉航、林則良 圖◎王孟婷

作者簡介:芙洛兒.雅埃吉(Fleur Jaeggy)出生於瑞士蘇黎士,定居在義大利米蘭,著作有《口中手指》(Il ditto in bocca)、《守護天使》(L'ancelo custode)、《渡輪之旅》(S. S. Proleterka)等。《管教的甜蜜歲月》最初發表於1989年,1990年獲Premio Bagutta文學獎,作品以已翻譯為歐美多國文字。芙洛兒.雅埃吉的文字細膩簡潔,精準而富於詩意。

十四歲時,我是位居阿彭策爾(Appenzell,註1)一所學校的寄宿生。瓦爾澤(Robert Walser,註2)待黑里紹(Herisau,註3)的精神療養院時,老在這一帶散步,就離我們學校不遠。他死在雪裡。有照片拍下他在雪裡的足跡和屍體的位置。我們對這位作家一無所知。連教我們文學的老師也是。有時,想想就這樣死去頂好的,在黑里紹的精神療養院待了差不多三十年之後,去散個步,然後你自己就倒進阿彭策爾大雪紛飛的大自然墳場。說來遺憾,我們對瓦爾澤有眼不識泰山,要不然我們一定會摘朵花獻給他。就連康德(Kant),臨死前,一位素昧平生的女子為他獻上一朵玫瑰時,都讓他為之動容。在阿彭策爾你非散步不可。要是你眼睜睜看著那一扇扇白色窗櫺的小窗,眼睜睜看著那些窗臺上一朵朵繽紛熱鬧、灼灼綻放的花,你就會感受到熱情遭遇停滯,繁華飽受羈束,你會覺得裡頭有什麼平靜的陰鬱和些許的痼疾正在蔓延。是一塊惡疾的世外桃源(Arcadia,註4)。在裡頭,白堊和繁花的喜樂,在一片幸福燦爛當中,彷彿死亡的安息與完好。在一扇扇小窗的外頭,天地在招手;那並非癡心妄念,而是Zwang(強制力),那我們在學校老掛在嘴上的說法是,服從。

我修法文、德文和通識。我根本不念書。到現在我唯一記得的法國文學就只有波特萊爾(Baudelaire)。每天早上我五點鐘起床出門散步。我爬到山頂,鳥瞰山外的那一道水灣,就座落在山腳下。是康斯坦茨湖(Lake Constance,註5)。我目不轉睛望著地平線,凝視湖泊;我還不清楚另一所學校就在湖畔等我就讀。我邊吃蘋果邊散步。我指望離群索居,也許就遺世而獨立吧。但我嫉妒這世界。

事情發生在一天吃午餐的時候。我們都就座了。有個女孩才來,是個剛入學的新生。她十五歲,有一頭平順、如刀刃般閃亮的頭髮,一雙緊迫盯人的陰沉眼睛。鷹鉤鼻。笑的時候──她難得一笑──會露出尖銳的牙齒。她的前額精緻高聳,是那種精明人的前額──傳承了數代祖先的天分、才智和風韻。她不跟任何人說話。她猶如一座神像的目光,目空一切。恐怕這就是我渴望征服她的原因。她不具人性。她甚至像是瞧不起我們所有人。我的第一個念頭是:她遠比我還卓然不遜。當我們從桌邊站起身來,我向她走去,對她道聲:「Bonjour」(日安)。她坦率無禮地對我回聲Bonjour。我自我介紹,連名帶姓,像個剛報到的新兵,等她一告訴我她的姓名,似乎就沒啥好商量了。她把我丟在那裡,在飯廳,在一堆嘰嘰喳喳的女生當中。有個西班牙女孩很興奮地跟我說了一堆鬼話,而我根本沒在聽。我耳畔只有一整片七嘴八舌、操著各國語言的嗡嗡聲。一整天,這位剛來的女生都沒露面,但到了傍晚,她準時出現來用晚餐,在她的座椅後方身材高身兆。她動也不動底站著,彷彿蒙上一襲面紗。女校長一頷首,我們全部入座,在短暫的啞默過後,所有人又開始七嘴八舌。第二天,是她先向我打招呼。

我們在校的生活,我們每一個,只要有點愛慕虛榮,就會打造自己的假面,一副雙面人的模樣,對自己的言談、舉止、神采矯揉作態。當我一看見她的筆跡,簡直驚為天人。我們的筆跡幾乎都一個德行,歪歪斜斜,小孩子氣,「O」寫得圓圓胖胖。而字經她一寫,就完全老練花俏──二十年後,我在儒佛《求主垂憐》(Kyrie,註6)的一本他親手題字的書上,目睹了近似的筆跡。當然我故作鎮定,假裝瞧都不瞧。但我偷偷練。直到今天,我還寫得像芙蕾德麗克,有不少人對我說,我有一手饒富賞味的好字。他們都不曉得我費了多大的勁。那一段日子,我一點也不花心思,我在學校功課從沒好過,因為我不想。我剪報紙上德國表現主義風格的插圖和犯罪小說貼在作業簿上。我讓她相信藝術是我的興趣。她上了當,芙蕾德麗克授與我在她經過走道和散步時陪她一段的尊榮。在學校裡──我認為至今仍無庸置疑──她樣樣都是箇中翹楚。遺傳她的歷代先人,她老早樣樣精通。她身懷其他女孩無能項及的天賦異秉;對她的才情我只能辯稱那是逝者讓渡給她,她與生俱來的。你唯有親耳聆聽她在課堂上朗誦那些法國詩人的詩,才能體悟他們就降靈在她身上,在她身上脫胎換骨。我們,或許,還很天真。而或許關於天真就含帶著粗魯、犬儒而又矯情的什麼,就像我們全穿寬鬆的半長褲還套著長筒襪。

我們來自世界各地,好多美國人和荷蘭人。有個女孩──今天他們會說,有色人種──的黑人小女孩,滿頭鬈髮,一個在阿彭策爾備受我們愛慕的小玩偶。有天由她父親護送到學校。他是非洲某國家的總統。每個國籍都挑了一名小女孩在鮑斯勒學院大門前圍成扇形。有個紅頭髮,比利時人;有個金髮瑞典人;那個義大利女生;那位打波士頓來的女孩。她們熱烈歡迎總統,手裡握著她們國家的國旗排成一列,她們果真是世界的縮影。我在第三排──最後一列──挨在芙蕾德麗克身旁,身上的粗呢學生大衣(duffel coat)兜帽蓋住我的頭。打頭陣的──這位總統要是弓起身,他的箭鐵定早射穿她的心──站著女校長,霍夫斯泰特太太(Frau),又高塊頭又大,威風凜凜,一抹微笑深陷在她圓鼓鼓的雙頰中。在她身邊的是她丈夫,霍夫斯泰特先生(Herr),又瘦又靦腆的小男人。他們舉瑞士國旗。那個黑人小女孩鋒芒畢露。那天很冷。她穿一件湛藍鐘形大衣,有淺藍天鵝絨衣領。老實說這位黑人總統在鮑斯勒學院獨領風騷。這個非洲國家的領袖把女兒交給霍夫斯泰特兩口子託管。有一兩個瑞士女孩對迎接這位總統的排場嗤之以鼻。她們說所有人的父親都理當享有同等待遇。寄宿學校裡總會窩藏幾個顛覆分子。她們的政治思想初露端倪,也許你可以說是整體之初步輪廓的徵兆。芙蕾德麗克手裡有面瑞士國旗,她的模樣彷彿手握大旗杆。最幼小的女孩行屈膝禮,獻上一束野花。我不記得那個黑人小女孩到底有沒有跟誰做了朋友。我們常看見女校長牽著她的小手去散步。沒錯,霍夫斯泰特太太親手帶。要不是她怕那個女生會被我們吃掉。就是怕她被誰帶壞。她連網球都沒打過。

芙蕾德麗克一天比一天難以接近。偶爾我會去她房裡看她。我睡另一棟宿舍;她跟高年級女生住。雖然我們年紀只差幾個月,但我還是得跟低年級女生住。我跟一個名字我忘了的德國女生住一間,她實在無趣得很。她給過我一本論德國表現主義畫派的書。芙蕾德麗克的衣櫃整齊得不得了,我不知道該怎麼摺毛衣而摺線離衣櫃不出一公分,因而整潔很低分。我從她身上學到了竅門。我們之間,睡不同宿舍彷彿差了一代。我有天在文件架上我專屬的小隔間裏頭找到一封愛的短箋,一個十歲小鬼寫來求我讓她做我的寵兒,她求我跟她湊一對。一時衝動,我毫不客氣地回她不行,直到今天我還很後悔。在我一告訴她我不需要小妹妹,我沒興趣照料一個小寵兒過後沒多久,那時,我當下就後悔了。因為芙蕾德麗克老在躲我,而我一定要征服她,因為我要是我征服不了她,我就會顏面盡失,這都讓我事事愈來愈不順心。當一切為時已晚,我已經傷了那個小女孩的心的時候,我只去探查她一次。她真的很漂亮,很迷人,而我,樂子都還沒有享受到,就弄丟了一個小奴隸。

從那天起,那個小女孩再也不跟我說話,甚至連招呼都不打。你也明白,我折衷的技巧還有待琢磨,我還以為要得到你要的,你就得朝你的目標勇往直前,然而引領我們更趨近我們要害的,唯有狂亂、易變和疏離,然後是要害命中了我們(唯有漫不經心、不確定和保持距離,才會使我們接近我們的標靶,並且那時候,是標靶在擊中我們)。雖如此,我還是對芙蕾德麗克用盡心機。寄宿學校的生活我稱得上經驗老道。才八歲,我就已經是個住校生。更何況,住許許多多的宿舍可以讓你多認識其他住校生,在盥洗的時候,在休息時間。我第一次住校時睡的床,周圍環繞著白幔,床上覆蓋一襲白色綾紋棉布床罩。連梳粧台都是白的。一間虛設的房間,緊連著十二間一樣的。有點童貞雜婚的氣味。你聽得見歎息聲。在鮑斯勒學院我的室友是個德國人,就像那些笨女孩常有的樣子,端莊而平庸。她的身體在雪白的內衣裡相當誘人,玲瓏有致,但要是我一不小心觸碰到她,我會感到噁心。說不定正因為如此,我早上才那麼早起出門散步。差不多十一點鐘,還在上課,我就開始想睡了。我瞄著窗子,窗子反照我的神情,我早見周公去了。 (待續)

網友回應